Parcours Crises : interventions d'urgence et actions de développement

Les interventions de la communauté internationale, tant du point de vue des acteurs et de leurs relations (diplomatie, forces armées, organisations non gouvernementales, fondations) que des modes d’intervention (urgence, reconstruction, développement, médiations et actions de paix) qui se professionnalisent font face et s’adaptent à des configurations de crises renouvelées et pour certaines d’entre elles durables.

Sur ces 15 dernières années, les dispositifs de l’aide et de la coopération sont profondément restructurés recentrant les moyens financiers et les personnels vers les pays dit émergents d’Asie et du Moyen-Orient au détriment d’aires géographiques traditionnelles plus vulnérables, notamment africaines et vers l’aide d’urgence. Dans le même temps, de nouvelles puissances régionales sont renforcées et font valoir leurs intérêts alors que peinent à s’imposer de nouvelles instances de régulations internationales. Les territoires et leurs populations sont confrontés à des développements socio-économiques variables qui suscitent aspirations et frustrations. Les situations de conflits armés se multiplient trouvant un terrain favorable dans les pays en situation de crise économique (États fragiles, privatisations et appropriations, licenciements massifs dans les fonctions publiques, ingérences de la communauté internationale), sociale (émeutes de la faim, mouvements des « sans terre », mobilisations...) et idéologique (autoritarisme, populisme, fondamentalisme...). Enfin, les connaissances scientifiques de plus en plus étayées sur les multiples conséquences du changement climatique viennent consolider une prise de conscience montante d’une transition écologique multidimensionnelle (sociale, politique, économique, culturelle..) de grande ampleur qui interroge et met en question nos modèles de développement actuels.

Afin de répondre à la nécessité - perçue de plus en plus nettement par les Organisations internationales et nationales, par les ONG et par les entreprises - de recruter des cadres capables de concevoir et de conduire des actions en prenant en compte la complexité de ces enjeux, des situations de crise et d’en évaluer les effets multidimensionnels, un DESS « Crises : interventions humanitaires et actions de développement » a été créé dès 1999 ; il est depuis devenu un parcours de master 1 & 2, toujours actif et attractif, inscrit dans le contrat quinquennal de l’Université Paris 1 2018-2022. La formation met l’accent sur l’analyse plurifactorielle des crises : elles familiarisent les étudiant-e-s aux approches systémiques pour saisir finement les dynamiques et les stratégies des acteurs sociaux et des institutions en situation de crises et post crises. Le parcours « Crises » relève de la mention nationale de master « Études du développement » rejoignant la famille des formations internationales niveau master et doctorats des Development studies ; il est membre de l’European Association of Development research and training Institute (EADI) www.eadi.org.. Cette formation académique de Paris 1 est aujourd’hui classée en 1ère référence par le World University Ranking by subject."

-

Objectifs

Les "Études du développement" sont considérées comme un champ spécifique de la connaissance en sciences sociales, par nature interdisciplinaire. Selon la législation en vigueur, le parcours « Crise s» du Master mention « Etudes du développement» en sciences sociales de l’IEDES est indifférencié préparant aussi bien aux métiers à finalité professionnelle de divers secteurs d’activités, qu’à ceux de la recherche publique ou privée en France ou à l’étranger.

Le parcours vise la formation de cadres, d'experts, de praticiens mais aussi de chercheurs et de consultants, appelés à travailler dans des institutions internationales, nationales, des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales ou des fondations menant des programmes d'action d’urgence, de post-urgence et de développement dans des situations de crise et de fin ou post de crise.

Ces crises peuvent résulter de conflits internationaux, de révolution (printemps arabes)ou de guerres civiles, mais également de catastrophes naturelles ou de causes économiques et sociales : famines, déplacements massifs de populations, déliquescence de l'État, chocs économiques externes, réchauffement climatique, effets d’un libéralisme exacerbé ... Diagnostiquer les différents aspects de la crise; border les impasses de certains systèmes et modèles de développement; repérer les acteurs sociaux protagonistes et leurs intérêts qui peuvent être complémentaires, mais aussi contradictoires; identifier les ressources existantes pour y répondre (internes ou externes); trouver les moyens de les mobiliser (projet collectif, médiateurs...)autour de modèles de développement plus inclusifs ; reconstruire, « réparer » et réorganiser les ressources (humaines, économiques, politiques, écologiques..) , pour prévenir la résurgence des crises... à toutes ces étapes correspondent des savoirs et des modes d'action qui évoluent sans cesse et qui sont l'objet de cette formation.

Il est aujourd'hui admis que les pratiques, les cadres d’analyse (durabilité, gouvernance ..), les procédures (définition des interventions et ciblage des financements) des interventions en contexte d’urgence doivent se combiner à d’autres types d’actions plus structurelle et de long terme afin de contribuer et faciliter la reconstruction des sociétés locales frappées par des crises (catastrophes naturelles, crises économiques, sociales et politiques...). Ce parcours met l’accent sur la nécessité d’aborder les contextes d’interventions, qui apparaissent souvent délités et désorganisés, en mettant l'accent sur le renforcement de la capacité des pays et des groupes sociaux à tirer le meilleur parti de leurs savoirs, de leurs ressources et des possibilités qui leur sont offertes, y compris par l’aide internationale et en veillant au sort des populations les plus vulnérables. En effet, la réflexion repose ici sur une conception du développement selon laquelle celui-ci ne saurait se réduire à la simple exportation de modèles économiques et culturels occidentaux non articulés aux réalités locales. Le développement est un processus multidimensionnel et complexe qui concerne la réorganisation et réorientation de l'ensemble du système économique, politique, social et culturel. Il touche fondamentalement à nos croyances et à nos systèmes de représentations sociales bases de nos raisons d’agir.

C’est la raison pour laquelle le parcours « Crises : interventions d’urgence et actions de développement » inscrit sa problématique dans l'articulation entre actions d'urgence et programmes de réhabilitation-développement. A cette fin, il n’a pas pour objectif de délivrer un manuel humanitaire et met l’accent sur une nécessaire connaissance fine des réalités sociales, politiques et économiques des pays attributaire d’aide internationale. Il vise à contribuer au renforcement des compétences professionnelles et des capacités d’innovation des organismes et institutions chargés de concevoir et de mettre en œuvre ces programmes en privilégiant une capacité à comprendre les différentes facettes des situations de crise d’une part et à saisir les dynamiques et des relations sociales qui organisent les acteurs qui sont l’objet de ces actions pour les accompagner dans ces dynamiques d’autre part.

Par sa nature même, le domaine du développement appelle une mobilisation de toutes les disciplines de sciences sociales : sociologie, anthropologie, économie, histoire, sciences politiques, géographie, démographie, droit… L’interdisciplinarité n’est pas, ici, une simple question de principe, mais une question d’efficacité. D’une part, le dialogue avec les sciences « dures » est une exigence pour penser un développement durable. D’autre part, le dialogue entre les sciences sociales s’impose pour analyser les environnements et enjeux dans les régions concernées et apparaît constamment comme la clé de la réussite ou de l’échec des opérations de développement et a fortiori d’urgence. La mise en place de formations d’excellence en matière d’étude du développement durable ne peut que reposer sur l’alliance entre une interdisciplinarité voulue et maîtrisée, et une spécialisation nécessaire.

Le parcours M1&M2 « Crises : interventions d’urgence et actions de développement » est ouvert en formation initiale et en M2 seulement en formation continue via le service FCPS de Paris 1. Il s’adresse également à des profils ayant déjà une expérience tels que des responsables d’ONG, des cadres d’institutions nationales ou d’un autre pays UE ou hors UE, des salariés d’entreprises publiques ou privées, qui le plus souvent en accord avec leurs employeurs, mais également sur initiative individuelle, cherchent à acquérir ou à réactiver l’acquisition d’outils analytiques et conceptuels qui leur permettront de progresser dans leurs pratiques professionnelles et leur carrière. Les procédures de validation des acquis s’effectueront selon les termes réglementaires piloté au sein du service FCPS de l’université. Ouvert aussi aux procédures de VAE et de VAP, le-la candidat-e dont les acquis professionnels sont liés aux thèmes développés dans le parcours, peuvent se rapprocher du service VAE/VAP de Paris 1.

-

Equipe pédagogique

- AGUERO HUILIEN Gala ATER, en socio anthropologie, doctorante EHESS Paris

- ANGELOFF Tania professeur en sociologie, Université de Paris I-IEDES, UMR 201

- ANNEQUIN David directeur des urgences Médecins du Monde

- AYIMPAM Sylvie chargée de recherche LAM Bordeaux

- BARCHICHE Damien économiste, directeur de programme , IDDRI

- BONNEFOY Laurent chargé de recherche (CR1) au CNRS, affecté au CERI

- BOUCHET- SAULNIER Françoise juriste, legal director département juridique, MSF France

- BERTREUX Thomas colonel, troupes de marine

- CAPITANT Sylvie maître de conférence en sociologie, Université Paris I-IEDES UMR 201.

- CLOQUET Cosina consultante, ONG de développement et d’urgence

- DAUVIN Pascal maître de conférences en sociologie pol., Université de St Quentin en Yvelines

- DEMANTE Marie Jo chargée de Programme Décentralisation et Développement Territorial · IRAM

- DE MILLY Hubert économiste, conseiller politique à la direction de la Stratégie de l'AFD

- ENTEN François anthropologue, directeur scientifique GRET, chercheur associé UMR 201

- GUAAYBESS Tourya professeure en sc. de communication, université de Nancy

- GILLOT Gaëlle maîtresse de conférences en géographie, Université Paris I-IEDES, UMR 201

- GUENARD Charlotte maîtresse de conférences en économie, Université Paris I-IEDES, UMR 201

- GRILLON Céline chargée de plaidoyer Réduction des Risques, VHC et VIH, MDM France

- GUMUCIO Sybille Senior Public Health Advisor, Médecins du monde

- ISSAD Halim consultant, ONG de développement et d’urgence

- JANIN Pierre géographe, chargé de recherche IRD, UMR 201

- JOURDAN Luca anthropologue, professeur, Université de Bologne

- KAWAKIBI Salam chercheur en science politique, Salam Kawakibi est directeur du CAREP Paris

- LANDY Frédéric professeur de géographie, Université de Paris Nanterre

- LE NAELOU Anne maîtresse de conférences en sociologie, Université de Paris I-IEDES

- LUSSIER Marie chargée de projet- Programmes SSR et RdR · Médecins du Monde

- MARIUS Kamala maîtresse de conférences HDR, Urban Géography, LAM Bordeaux

- NDIAYE Sidi Enseignement-recherche conflit et post-conflit.

- NGUENGANG WAKAP S. chargée de projet, données sur les maladies rares, médecins du monde

- NOBLET Mélinda senior Consultant - climate change adaptation expert

- NOUVELLET Marie chargée de projet, médecins du monde

- POVADA Juan Diego chargé de projet, médecins du monde

- RABIER Serge chargé de recherche senior, Démographie et Genre à l'AFD

- SARDAN de J-P Olivier directeur d'études de l''EHESS en socio-anthropologie

- SIMON Odile consultante internationale, enjeux éducatifs en contexte de crises

- SCALA Michèle chercheur associé l'Institut français du Proche-Orient (Liban)

- THOMAS Frédéric chercheur, CETRI Belgique

- TOULOUSE Benoit chercheur, spécialiste SIG, PARIS HABITAT - OPH

- VIGNES-TOURNERET Sandra contrôleur de gestion, Direction financière, Handicap International

- ZACCARIA Sophie responsable des programmes transversaux, médecins du monde

-

Programme

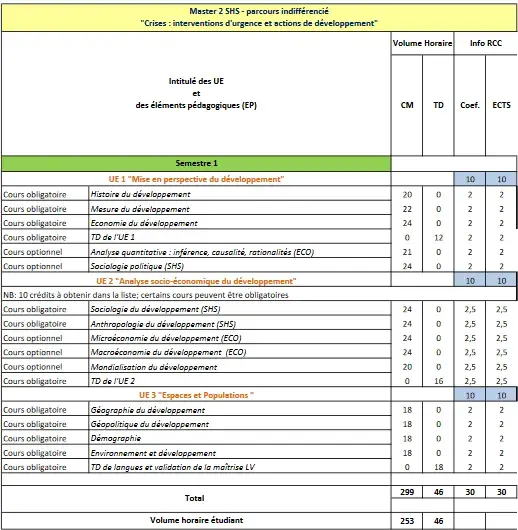

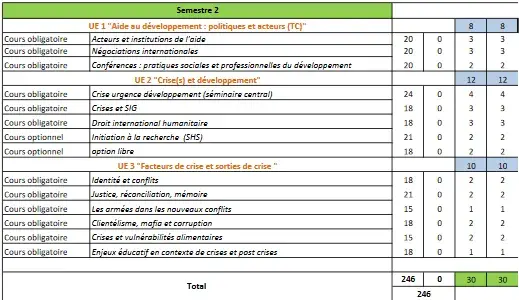

Le parcours indifférencié « Crises » est conçu sur deux ans :

Un M1S1 est configuré comme un tronc commun pluridisciplinaire permettant à des étudiants de toutes horizons académiques de se familiariser avec la thématique du développement et du développement durable. Une entrée directe en M1S2, spécifique au parcours, est possible pour les étudiants déjà inscrits dans une formation de M1 à l’Université de Paris I(jury mi-janvier). Aux côtés des étudiants ayant validé leurs M1 à l’IEDES et qui passent de droit en M2, des entrées dites «directes» extérieures sont également possibles pour accéder à la seconde année spécifique au parcours avec un choix d’UE 3 entre deux dominantes l’une projet et l’autre recherche.

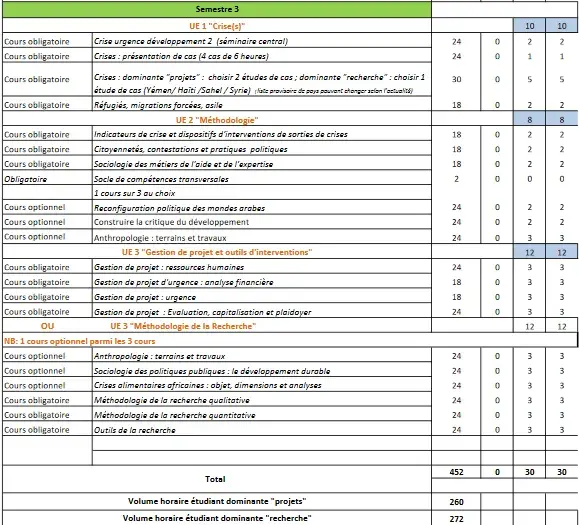

En M2, les étudiant-e-s ont la possibilité de choisir entre une Dominante Projet ou une Dominante Recherche qui distingue leur parcours de formation sur une Unité d’enseignement (UE) seulement.

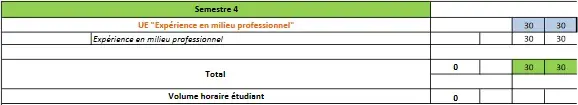

L’UE 3 dominante Projet, est spécifique à chaque parcours et vise l’acquisition les outils de direction, de management et de conception de projets et programmes de coopération internationale (cycle du projet, suivi financier, évaluation...). Cette dominante conduit à la réalisation d’un stage professionnel conventionné réalisé en France ou à l’étranger auprès d’un organisme engagé sur les projets et programmes en contexte de post crise et de soutien aux activités de développement. Le stage obligatoire fait l’objet d’une convention de stage de 2 à 6 mois (2 mois minimum) établie selon les réglementations en vigueur est à effectuer entre le 1er mars et le 15 septembre. Il est suivi de la rédaction d’un rapport de stage intégré dans l’évaluation du parcours pour un total de 30 crédits. Étape centrale de la formation, la période du M2S4 dite de professionnalisation est destiné à préparer l’étudiant à s’insérer dans le milieu professionnel du développement et de la solidarité internationale, il est donc vivement recommandé de faire un stage long c’est à dire couvrant la période de conventionnement la plus large possible (6 mois). La définition du projet de l’étudiant, la recherche, la réalisation du stage et la rédaction du rapport est étroitement articulée aux besoins des organismes d’accueil. La recherche du stage est effectuée par l’étudiant avec un accompagnement administratif assuré par le service des stages de l’IEDES et l’appui de l’équipe du parcours qui actualise la liste des organismes ayant eu appel à des stagiaires de M2 Crises les années passées.

Ce stage implique fortement l’organisme d’accueil et les groupes professionnels spécialisés qui contribuent à l’apprentissage général aux métiers. La note de stage tient compte, du rapport remis par l’étudiant, de l’évaluation écrite de l’étudiant et de celle fournie par l’organisme d’accueil.

L’UE 3 Dominante Recherche est commune aux trois parcours de SHS de l’IEDES ; elle vise l’approfondissement des cadres théoriques et méthodologiques des sciences humaines et sociales. Outre les emplois mobilisant les outils de la recherche dans divers secteurs de la coopération internationale, cette dominante vise aussi à donner aux étudiant-e-s qui le décident, les bases nécessaires afin de poursuivre en thèse, en France ou à l’étranger. Au lieu d’un stage obligatoire de trois mois donnant lieu à un rapport de stage, ils mènent un projet de recherche donnant lieu à un mémoire de recherche soutenu devant un jury. Cette expérience de recherche peut aussi se faire dans le cadre d’un stage dans un organisme de recherche. Du fait de la mutualisation de cette UE aux trois parcours de SHS de l’Institut, le nombre de places en Dominante recherche est limité à 4/5 places par parcours. Le choix de cette dominante permet aux étudiants d’acquérir non seulement une spécialisation thématique du fait du choix de leur parcours mais aussi des compétences précieuses dans les métiers de la recherche.

-

Insertion professionnelle

Progressivement, les programmes d'interventions, dès la formulation des appels d'offre, prennent en compte une nouvelle orientation privilégiant l’articulation entre actions d'urgence, et programmes de réhabilitation-développement. Les acteurs non-gouvernementaux des interventions humanitaires ou de développement ont, pour l'essentiel, déjà entrepris ces dernières années leur mutation vers des stratégies d'intervention articulant urgence et développement. Les bailleurs de fonds, tels que l'Union Européenne (ECHO/EUROPAID) ou la Coopération Française, mais également les bureaux d’études dont les activités sont liées à ces institutions sont également en pleine mutation dans ce domaine.

Aux côtés de profils purement gestionnaires et financiers issus d’écoles spécialisées, ces organismes tendent aujourd’hui à privilégier le recrutement de cadres et de responsables ayant des capacités de synthèse, d’analyses critiques et d’innovation et formés aux approches Sciences Humaines et Sociales (SHS) afin d’adapter les philosophies, les dispositifs d’interventions et les pratiques professionnelles aux contextes politiques très évolutifs et d’une grande complexité.

Dans les universités, dans les instituts et les centres de recherches publics ou privés, se constitue aussi une capacité d’analyse des contextes d’interventions en changement, de leurs interactions avec la mondialisation et portant une attention renouvelée aux stratégies et adaptations des acteurs nationaux et locaux aux effets de l’aide.Les organismes dans lesquels travaillent aujourd’hui les diplômé-e-du parcours Crises de l’IEDES peuvent être présentés par grandes familles :

• Bureaux d’études français et UE : IRAM, CICDA, SOFRECO, BDPA, SODETEG, …

• ONG d’urgence : MDM, Humanity & Inclusion, MSF France, Belgique et Suisse, VSF, Solidarités,…

• ONG de développement intervenants en situations de crises et post crises (activités d’urgence, camps de réfugiés, déplacements et migrations forcées…), CCFD, Secours Populaire, Secours islamique, OXFAM, Children Fund’s,, Amnesty, MADERA, AFRANE…

• Institutions nationales et internationales : OMI, MAEE, AFD, HCR, ECHO, CICR

• Coopération décentralisée et collectivités territoriales

• Organismes publics ou privés intervenants sur des thématiques liées aux crises en France

• Fondations et réseaux : Coordination Sud, CONCORD (Bxl), SPHERE, SYNERGIE, COMPAS Qualité, CLONG, Groupe INITIATIVES, Fondation pour le Progrès de l’Homme…

• Entreprises et acteurs de la RSELes étudiants ayant validé leur M2 avec un mémoire recherche assorti de la validation d’une option méthodologie de la recherche M1&M2, peuvent par la suite candidater à une école doctorale en France, en UE ou dans un pays tiers.

Jardin d’agronomie tropicale de Paris

Anne Le Naëlou, Maître de conférences en sociologie

Pour toute question administrative : scoliedes@univ-paris1.fr

Institut d'études du développement de la Sorbonne (IEDES)

Parcours Crises : interventions d'urgence et actions de développement